viernes, 6 de junio de 2025

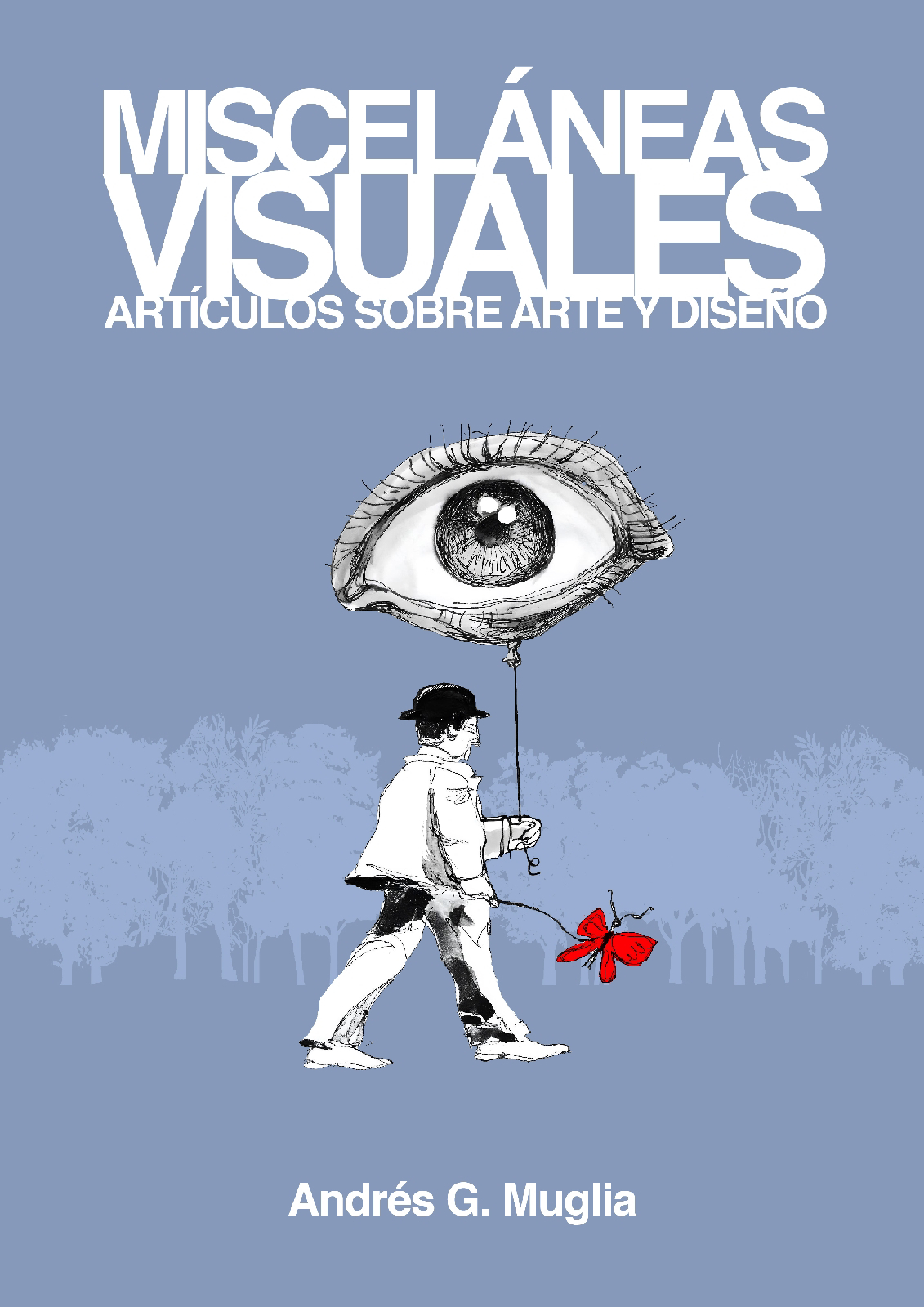

MISCELÁNEAS VISUALES Artículos sobre Arte y Diseño de Andrés G. Muglia

martes, 14 de mayo de 2024

Les presento mi último proyecto personal, UN MONO REBELDE. Se trata de un libro ilustrado, una fábula para adultos, jóvenes y, eventualmente, niños. Su contenido es apto para todo público (ATP). Su tema principal es la LIBERTAD.

EL LIBRO SE PUEDE DESCARGAR DE FORMA GRATUITA.

Algunos acontecimientos en la vida del Mono lo obligarán a elegir entre una vida encadenado, o romper sus miedos y arrojarse hacia la liberación. Desde ese punto el destino del Mono y de los que lo rodean cambiará para siempre.

sábado, 22 de octubre de 2022

Artículos de Arte y Diseño

Algunos artículos de Arte, Diseño y otras misceláneas que he publicado.

Outsider Art. O cuando el arte es cosa de locos.

Ensayos para una cartografía de lo atroz. El matrimonio Lovecraft-Breccia.

Origamis de hormigón en la pampa bonaerense. La obra de Francisco Salamone.

El Vacío, Miles Davis, y las trompetas marinas.

Graffiti bridge, cuando NY tenía la cara pintada

Comidita para intelectuales: el Mac Guffin.

Artistas encerrados. La pandemia desde la perspectiva de la creación.

Buenos Aires, gentrificación ¿y después? …

La magic lever y la guerra fría de los mecanismos.

Alma y mescolanza en los pajares.

Ilustración científica. El arte de la paciencia y el detalle.

Edoardo Tresoldi, esculturas de la presencia y de la ausencia.

Entrevistas revista CRANN

Dejo por acá una serie de entrevistas a artistas, diseñadores y fotógrafos que hice para revista CRANN.

viernes, 7 de enero de 2022

‘Los mitos de Cthulhu’, de Alberto Breccia y H.P Lovecraft

por Andrés G. Muglia

Publicado en revista CULTURAMAS, España, 18 julio de 2021.

https://culturamas.es/2021/07/18/los-mitos-de-cthulhu-de-alberto-breccia-y-h-p-lovecraft/

Alberto Breccia es un mito de la historieta mundial. Comenzando con su primera incursión destacada en 1946, año en que se hizo cargo del dibujo de la tira de aventuras Vito Nervio. Pasando por su memorable Sherlock Time con guión de Héctor Oesterheld, y más tarde con su adaptación de El eternauta también con guión de Oesterheld, en 1969. Por esa época Breccia comienza a mostrarse inconforme con lo que las herramientas (narrativas, técnicas, expresivas) de la historieta clásica podían ofrecerle y a experimentar nuevas y revolucionarias formas de contar una historia mediantes la amalgama entre texto e imagen.

Quizás la muestra más acabada de esas investigaciones plásticas sea Los mitos de Cthulhu, publicado en 1976, una serie de historias de H.P Lovecraft con adaptación del escritor Norberto Buscaglia, reunidas en un solo volumen.

Eludiendo la categoría de novela gráfica, por inadecuada, diremos que Los mitos… es un libro de cuentos gráficos. Cabe la aclaración, sin embargo, de que en Los mitos… no nos encontraremos con el típico texto con algunas ilustraciones diseminadas, como bien hizo Breccia para la célebre colección infantil Billiken, sino con historietas hechas y derechas y algo más; porque el modo en que Breccia y Buscaglia incluyen los textos de Lovecraft en esta obra, va mucho más allá del cómic. Los mitos… es una forma nueva de relato gráfico, que incluye mayor cantidad de texto en las viñetas, alejándose de la historieta y acercándose a la literatura.

Pero no se agota en los textos ni en su modo de administrarlos la revolución que perpetra Breccia y compañía en Los mitos…, sino que las imágenes reflejan una inagotable voluntad por investigar los límites de lo que un lector, de historietas o de literatura, puede aceptar. Ya prefiguraba esta inagotable búsqueda de los límites, la versión que de El eternauta hizo Breccia con destino a su publicación en episodios en la revista de gran tirada Gente. Sus experimentos gráficos fueron tales, que la dirección de la revista presionó a Oesterheld para que a su vez reprimiera las locuras de Breccia y lo hiciera volver al camino de lo inteligible. Pero “el viejo” era ingobernable y no transigió, por lo que las entregas se vieron drásticamente abreviadas hasta deformar la parte final de la historia de un modo lamentable.

Lejos de matar ese germen, Breccia lo alimenta en Los mitos… y lo lleva hasta lugares que, seguramente, ni él mismo imaginaba. Es así como todo el libro es una suerte de desesperado tour de force por buscar un lenguaje que casara no solo con el estilo de Lovecraft, sino individualmente con cada una de sus historias.

El dibujante y teórico del cómic estadounidense Scott McCloud, señala en su libro Cómo se hace el cómic. El arte invisible, que existen dos tipos de artistas de la historieta: los que encuentran un estilo y lo repiten en cada una de sus obras, y los que investigan perpetuamente nuevas formas de expresión, nunca satisfechos con contar todas sus historias de una sola manera. Breccia era indudablemente de estos últimos. Los mitos… lo expresa de un modo ejemplar, porque cada historia de Lovecraft se verá reflejada de un modo diferente, en una permanente pesquisa por encontrar la mejor forma de narrar gráficamente. Por momentos se tiene la sensación de que no uno, sino varios artistas, crearon esa maravilla que es Los mitos…, por la diversidad de estilos y de técnicas que Breccia ensaya en cada uno de los textos.

Se puede adivinar un camino, como el del in crescendo de una obra de la mal llamada música clásica, que comienza en el primer cuento, El horror de Dunwich. Ese camino gráfico inicia con lo esencial de la historieta, el negro de la tinta y el blanco del papel. Breccia comienza a utilizar la primera sin claroscuros, ni en aguada ni en textura de líneas y con predominancia del blanco del papel. Pero a mitad de la historia introduce otra técnica, ya sea pastel o grafito, quizás carbonilla, para introducir ese claroscuro. Para el final de la historia ese grafito, y la oscuridad que sobreviene en consecuencia y que cambia la clave tonal del comienzo, se hace dueño de las imágenes. Este derrotero y cambio de técnica en medio de una historia, es sintomático de la búsqueda técnica y expresiva que representa de un modo tan acabado Los mitos… en la obra de Breccia.

En el Llamado de Cthulhu el artista opta por la tinta en manchas y aguadas, combinándola con trazos de plumín y creando un lenguaje de texturas inesperadas para narrar este escenario de “ciudades ciclópeas y gigantescos monolitos” en el que se desenvuelve el relato. Tal es el impulso de esta experimentación constante que en El ceremonial, El color que cayó del cielo y sobre todo, en La sombra sobre Innsmouth, Breccia empuja las fronteras de su lenguaje volcándose decididamente a la abstracción en muchas de las imágenes. Esto lleva como objetivo graficar de algún modo los monstruos que Lovecraft omite describir acabadamente (un recurso que el escritor estadounidense utilizaba a menudo) y deja librados a la imaginación del lector. Los que Breccia consigue son igualmente difusos y tanto o más sobrecogedores.

Para los que gusten de las historias de terror, los guiones de Lovecraft les brindarán lo que buscan. Para los que disfruten la historieta, encontrarán en Lo mitos… al mejor Breccia. Y a los cultores de las Artes Plásticas para los que todavía el cómic no tiene certificado de arte con mayúscula, les recomiendo que se den una vuelta por Los mitos…, para que vean lo que un gran artista pudo hacer con recursos parecidos a los que alguna vez utilizaron los endiosados pintores del expresionismo abstracto, para llenar galerías y vender sus obras con certificado expedido por el establishment.

‘Allí donde van nuestros padres’, de Shaun Tan

por Andrés G. Muglia

Publicado en revista CULTURAMAS, España, 11 de julio de 2021.

https://culturamas.es/2021/07/11/alli-donde-van-nuestros-padres-de-shaun-tan/

En ese libro maravilloso que es El cine según Hitchcock, basado en una larga entrevista que Francois Truffaut le hizo al director británico donde, como cinéfilo y como director él también, lo lleva a comentar casi rollo por rollo toda su obra cinematográfica; sorprende una afirmación de Hitchcock. Es la que dice que el cine perdió mucho cuando pasó de mudo a sonoro. Esa frase deja perplejo a cualquiera que considere positivo que el cine o cualquier otro lenguaje adquiera una nueva dimensión expresiva, máxime cuando esta dimensión incluye la palabra.

Tiene su jugo seguir ese camino que propone Hitchcock y que consiste en indicar las desventajas antes que las (al parecer evidentes) ventajas del cine sonoro. La más importante: el cine deja de ser universal. Introducido el diálogo, las traducciones (subtitulado o doblaje mediante) son obligadas. Se sabe, una obra basada solo en imágenes podrá saltearse el inconveniente del idioma, si el autor tiene el talento para expresarse con esa limitación.

Shaun Tan, un artista gráfico nacido en Australia en 1974, parece entender muy bien la objeción de Hitchcock a la palabra, de la que prescinde completamente en Allí donde van nuestros padres (también traducida como Emigrantes), novela gráfica publicada en el año 2006.

En el género en que se desenvuelve Tan, el de la ilustración y la historieta, existe también una fuerte vinculación con la palabra. Algún desprevenido puede definir a la historieta, precisamente, como la conjunción de palabra e imagen. Por lo que, la operación de Tan en Allí donde… es de una incidencia análoga a la que tendría un director de cine que renunciara al sonido en pleno siglo XXI. Como si eso no le bastara, y en vena de este viaje a los lenguajes del pasado como recurso narrativo, Tan prescinde también del color, o mejor, lo utiliza a su favor limitándose a una paleta en tonos sepia que le conviene, y mucho, para contar su historia. La sensación que se tiene al pasar las páginas del fascinante Allí donde… tiene una resonancia de película muda y también de álbum de fotos ajadas donde se reconocen los rasgos de nuestros antepasados.

No es Tan quien descubre este recurso, eso está claro. Existen antecedentes como la novela visual God´s man que el artista estadounidense Lyn Ward, experto xilógrafo, publicó en 1929. Allí narra, con un lenguaje visual cercano al expresionismo, el destino de un artista que, como el Fausto de Goethe, firma un pacto con el diablo. Ward se sirve de 139 grabados en madera para contar esta edificante y puritana historia del hombre descarriado y condenado. Shaun Tan necesita unas cuantas más para contar la suya, elaborada en base a una técnica mucho más sutil y cálida que la de Ward, y que se desarrolla en dibujos detallados y muy elaborados.

Hasta aquí hablamos del lenguaje narrativo elegido por Tan para contar su historia, pero no mencionamos el tema, que se actualiza dramáticamente en nuestro tiempo. Todos los días vemos en los medios masivos, noticias acerca de los problemas mundiales en relación a enormes cantidades de personas que deciden migrar, aún sin tener un lugar seguro al cual arribar. Algunos países cierran sus fronteras y dan la espalda a esa problemática. En este sentido la obra de Tan habla al corazón de un problema de acuciante actualidad. No obstante, la migración que narra Tan en Allí donde… es una muy diferente a la actual, es la migración de la época en que países como EE.UU., Argentina o Australia, estimulaban la llegada de inmigrantes a sus tierras.

Consciente de que escribo para un medio europeo, hago este inciso. En Argentina, donde nací y desde dónde envío estos artículos, la inmigración fue decisiva para configurar el país que somos actualmente. Después del genocidio que fue la Campaña al Desierto de fines del siglo XIX y que intentó terminar con los pueblos originarios hacía el sur de la Patagonia; Argentina promovió una política de puertas abiertas que la convirtió en un país diferente. Más allá de consideraciones de las políticas actuales o pasadas, todos o casi todos los argentinos tenemos en nuestra historia, de nuestros padres, abuelos o más atrás (más abajo) en el árbol genealógico, un antepasado inmigrante. Basta leer una guía telefónica (qué antigüedad) para encontrar apellidos italianos, españoles, vascos, libaneses, portugueses y de muchos otros orígenes mixturados. Quizás por eso esta obra de Shaun Tan tiene para mí o para cualquiera nacido por estos rumbos, un impacto especial.

Sin embargo, Tan no se queda en narrar la historia de un migrante y su familia. Enseguida de comenzar introduce elementos de un fuerte simbolismo, como las sombras inquietantes de una silueta monstruosa (¿la guerra? ¿el hambre) que acecha el pueblo desde donde parte el migrante. Esos elementos van ganando la narración, hasta desembocar en el fantástico país al que llega el protagonista luego de muchas jornadas de viaje en barco (representadas magistralmente por fotogramas de diferentes cielos). Con este país surrealista de reminiscencias orientales, Tan refleja la perplejidad permanente del migrante que desconoce las costumbres, el lenguaje, la comida y hasta los extraños animales de este onírico destino. Es notable cómo con ese recurso de introducir elementos fantásticos, el autor refleja lo difícil de la adaptación de todos los migrantes a lo largo de la historia.

Allí donde… es una obra digna de leerse-mirarse. Llena de sensibilidad, simbolismo, poesía y bellas imágenes. Para acercarse a otra forma de narrar. Muda, pero llena de significado.

‘Una mente prodigiosa’, la vida de John Nash por Sylvia Nasar

por Andrés G. Muglia

Publicado en revista CULTURAMAS, España, 23 de mayo de 2021.

https://culturamas.es/2021/05/23/una-mente-prodigiosa-la-vida-de-john-nash-por-sylvia-nasar/

Pocas veces un film ha sido tan poco fiel al libro en el que se basó como en el caso de Una mente brillante (que así se conoció en Latinoamérica) protagonizada por Russel Crowe y estrenada en el año 2001. No obstante, la película es muy buena y, paradójicamente, el libro de Nasar también lo es, pero por razones completamente diferentes. Me explico. Si de algo peca la versión cinematográfica del drama de John Nash, joven matemático estadounidense promesa de su generación que sufrió de esquizofrenia buena parte de su vida, es de simplificar ad absurdum la compleja historia de Nash. Es como una biografía de Nash para niños, pero que conserva a pesar de su simplificación la esencia del drama.

Por el contrario, el libro de Nasar, biografía no autorizada que se mantuvo por un buen tiempo entre los libros más vendidos de la lista del New York Times, revela la complejidad de la vida y la mente de Nash. Mientras que el film edulcora u omite detalles escabrosos de la personalidad y el proceder del genio, el libro se impone la tarea, a veces penosa para el lector que descubre que la persona sobre la que lee no le simpatiza, de mostrar todas las aristas más complejas de un hombre impredecible que más adelante se precipitó hacia la locura.

Nash era y se reveló desde muy temprano como el prototipo del genio. Aunque su genialidad residiera, de algún modo, en no seguir los cánones establecidos por el que otras mentes brillantes de su época (verbigracia su mentor Oppenheimer) obtenían sus resultados. Precisamente la genialidad de Nash residía en su forma inesperada de encarar los problemas de un modo que evoca al pensamiento lateral que tanto se ha popularizado en nuestros días. En los suyos, sus métodos y su forma de pensamiento, además de su personalidad extravagante, eran mirados con extrañeza por sus colegas, que a lo sumo lo toleraban sin lograr establecer una verdadera amistad con él.

Competitivo, ambicioso, muy consciente de su inteligencia, el joven Nash resultaba altanero y chocante. Estudiante brillante, muy pronto las principales universidades le ofrecieron becas como profesor e investigador, pero la que él más ambicionaba, Harvard, nunca lo llamó. Se conformó entonces con colocarse en Princeton, centro que por aquel entonces contaba con una plana de matemáticos e investigadores de enorme prestigio, entre ellos Einstein, y que acogió al extravagante Nash.

El libro de Nasar describe de un modo estimulante el mundo académico estadounidense de la posguerra. El modo en que los científicos disputaban sus becas, se insertaban en las diferentes universidades que se los disputaban como a estrellas del deporte, o trabajaban para un Departamento de Defensa norteamericano sediento de cerebros que le ayudaran a ponerse en ventaja en la naciente Guerra Fría. La vida en Princeton, la placidez y comodidad con que los matemáticos y físicos pasaban sus días enseñando e investigando en la universidad, a la sombra de la mirada paternal del mayor genio del siglo XX, Albert Einstein, que hacía sus paseos por los campos de Nueva Jersey como un mito viviente que los estudiantes de posgrado veían pasar con veneración, tiene en la descripción de Nasar un aire idílico.

Sin embargo, no le fue fácil al joven Nash cuadrar con el perfil del investigador y docente americano promedio. Sus tendencias homosexuales no le ayudaron en el lance y aunque no fue perseguido ni soslayado por ellas, luchó parte de su vida por rechazarlas, lo que lo llevó incluso a casarse para poder seguir escalando académicamente.

Donde sí se encontraba cómodo Nash era en la sala de profesores. Porque allí se desarrollaba una inveterada tradición de los académicos matemáticos: los juegos de mesa. Nash y muchos de sus colegas eran fanáticos del Go, un milenario juego de estrategia a base de un tablero cuadriculado y fichas, que causaba furor en Princeton. Pronto Nash desarrolló su propia versión, que dejaría perplejos y entusiasmados por su enorme originalidad a los entusiastas del juego. El Go Nash pronto ganó adeptos entre los lúdicos profesores y la genialidad de Nash trascendió entre sus compañeros, una vez más a través de un camino extravagante. Su pasión por los juegos llevó a Nash a escribir un trabajo científico titulado, precisamente, Teoría de los juegos, que pasó sin pena ni gloria luego de ser publicado y pronto se olvidó; pero que a la postre sería el motivo por el que en 1994 un rehabilitado Nash recibiera el premio Nobel de Economía.

Pero nos estamos adelantando. Antes de eso Nash tuvo una compleja relación con su madre, mantuvo relaciones homosexuales clandestinas que lo llevaron a ser detenido por la policía (así era en esa época), llevó adelante una conflictiva pareja con una enfermera llamada Eleanor Stier con quien tuvo su primer hijo John, al que nunca le prestó la mejor atención, se casó con una bella científica salvadoreña de clase acomodada con quien tuvo a su segundo hijo John (sí, leyó bien) y finalmente, cuando el torbellino de esa vida tan variada parecía por fin perfilar su profesión a lo que él tanto ansiaba (reconocimiento, premios, dinero) se le salió la cadena y comenzó a dar muestras de una creciente esquizofrenia.

Después de eso, Nash tuvo una larga serie de internaciones en instituciones cada vez de peor calidad (su esposa y su madre ya no contaban con dinero suficiente para clínicas privadas) bajo condiciones algunas veces tan deplorables que sus ex compañeros llegaron a juntar dinero para solventar mejores tratamientos. Hay que recordar que por aquella época las medicinas antipsicóticas no estaban desarrolladas y los tratamientos psiquiátricos parecían pensados más para torturar que para curar: electroshock, coma insulínico, lobotomía, etc.

Para la década del ’70 circulaba por los parques de Princeton un sujeto al que apodaban «el fantasma». Solía bajar a la biblioteca de la universidad y anotar en los pizarrones extensas ecuaciones, entremezcladas con comentarios sobre teorías conspiratorias. Algunas de esas anotaciones eran tan brillantes que sus colegas las registraban aunque no las comprendieran cabalmente. El fantasma no era otro que Nash, que vivía de una beca universitaria que algunos amigos le consiguieron más por piedad que por tener esperanza de que se recuperara.

Sin embargo, con el tiempo Nash comenzó a interesarse en los ordenadores que, por aquella época de prehistoria digital, contaba la universidad. Consiguió un permiso para utilizarlos, y aunque al comienzo sus investigaciones no tenían un objetivo determinado, poco a poco comenzó a sacar provecho de esa interacción y con el tiempo, inesperadamente para muchos y, sobre todo, para él, volvió a investigar en un sentido académico y a publicar. La historia de esta rehabilitación que él mismo llevó a cabo es inexplicable desde un punto de vista médico. Nadie sabe en realidad cómo hizo Nash para evadirse del infierno en el que estaba atrapado hacía décadas. Lo cierto es que en 1994, como si se tratara del final de una buena película, Nash recibió el premio Nobel por un trabajo que había escrito décadas antes un joven que, en muchos sentidos, no era el mismo que el hombre que recibió el premio en su nombre.